ドライ運転とは何か?その原因と発生するトラブルWhat is dry running? Causes and troubles

ドライ運転(空運転)とは、ポンプの中に液体が十分量入っていない状態で運転されることを指します。

この状態で液体を扱うポンプを運転させ続けると、軸受け部分や摺動部に生じる摩擦熱が冷却されないことでかじりや焼付きが発生し、故障の原因となります。

ドライ運転に至る要因には以下のようなものが挙げられます。

- 吸い込み側のバルブが閉じられたままポンプの運転を開始している

- 配管内にエア溜まりがあり、十分に液体をポンプ内部に吸い込ませることができていない

- ポンプ停止時に液体がタンクに逆流し、結果的にポンプ内の液体量が減少する

- 送りたい液体の流動性が低く、ポンプ内部に液体が入ってきにくいことに起因

これらの問題が発生するとポンプの寿命に大きく影響してくるため、配管状況やポンプの選定の見直しなどにより早急に対策することが望まれます。

ドライ運転の対策Dry running measures

ドライ運転の対策は、扱う液体の粘度や配管状況によって変わってきます。以下では考えられるケースとその解決策についてご紹介してきます。

低粘度の液体を扱うケース

低粘度の液体を扱う場合、ポンプの内部に液体が引き込まれる環境が整っているか確認することが必要です。ここでは2つの配管状況に切り分けて考えてみます。

- タンクがポンプより上にある場合

基本的には液体が流れ込んでくるのでリスクは少ないですが、吸入側のバルブが閉じられたままになっている、タンク内の液面が下がってきており水頭圧が十分に作用していない、配管内に空気が溜まりやすい部分が存在する、といったことが原因で発生することがあります。

運転時のバルブの開閉状況の確認、タンク内の液面のモニタリングまたは液面が減ってきても水頭圧が働くような位置へのポンプの設置、エア抜きバルブの取り付けなどによって対策することができます。 - タンクがポンプより下にある場合

この条件では液体をポンプの中に吸い込ませるときに苦労するケースが存在してきます。そういった場合には、ポンプ作動前に呼び水を行っておいて確実に液体が満たされた状態にしておくことがまず考えられます。また、この条件では配管内でエア溜まりが発生することがしばしば見られるため、エア抜きバルブの使用によってこれを避けることが望まれます。

加えて、特にバッジ生産の場合にはポンプの運転を止めるたびに液がタンクに逆流してポンプや配管の中が空になってしまう可能性があります。これを避けるためにフートバルブやチェックバルブを使用して逆流を防止するなどの対策が考えられます。

高粘度の液体を扱うケース

この場合は液体の流動性が低いため、ポンプの中に液体がなかなか入ってこないことでタンクとポンプの位置関係にかかわらずドライ運転になるリスクが高くなります。一般的な対策として、手間はかかりますが毎回ポンプ起動前に呼び水を行っておくことでドライ運転を避けるという方法が考えられます。

液の粘度にかかわらず適応できる対策

ここまでは扱う液体の粘度や配管状況にあわせた対策を考えてきましたが、ポンプを壊れにくいものにするという発想があります。ここで考えられる対策として、以下のようなものが挙げられます。

- ポンプの摺動部の組み合わせとして熱による焼付きが発生しにくいものを選定する

- 摺動部にグリスや潤滑油を十分に供給して潤滑性を高める

- そもそも焼付きやかじりが発生しないようなポンプを使用する

以下では、焼付きやかじりが発生しないようなポンプについてさらに解説してきます。

脱泡機能付き二軸スクリューポンプの効果Effect of defoaming pump

すでにご紹介した通り、焼付きやかじりが発生するのは主に軸受部分やポンプの摺動部です。このため、ポンプ側から対策する場合、接触しながら運動する部分の硬度を高める処理を行ったり、そもそも接触しながら動く部分がない構造にすることが考えられます。同時に、軸封部分(特にメカニカルシール)は軸の回転により常に摩擦熱が発生する状況にあるため、この点も考慮する必要があります。

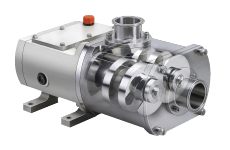

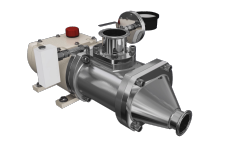

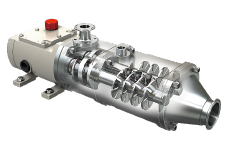

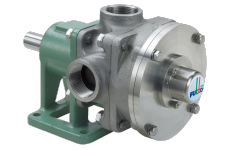

ここで登場するのが脱泡機能付き二軸スクリューポンプVQ型です。このポンプは

- 非接触式のポンプである

- メカニカルシールを使っていない構造

- 軸封部分はオイルシールのみであり、軸との接する部分の近辺には常にオイルが存在している

という特徴を有しているため、ドライ運転になっても焼け付く部分がありません。また、本来非接触式のポンプでは十分な吸引力を生むことができませんが、このポンプはポンプ内部を高い真空度にさせることができるため、流動性の低い液でも吸い込んでくることができます。

高粘度液を完全ドライ状態から移送した事例Case study

高粘度の樹脂

流動性が低く、ポンプの中に液体が流れ込みにくいためにドライ運転になりやすく、ポンプの故障に悩まされていた工程に脱泡機能付き二軸スクリューポンプVQ型を導入しました。

ポンプ内部にドライ運転による焼付きが発生する部分がないため、液体が流れ込んでくるまでの間ポンプがドライ運転状態になっていても故障につながることがなくなりました。

まとめSummary

ドライ運転(空運転)が発生するとポンプの故障につながるため、対策が求められます。低粘度の液体を扱う場合は配管や運転制御によって比較的簡単に対応できますが、高粘度液を扱う際には毎回時間をかけて呼び水を行うなど、手間がかかってしまいます。

この対策として、そもそもドライ運転になっても故障しにくいポンプを選定することが効果的です。脱泡機能付き二軸スクリューポンプVQ型はその構造のために高粘度液の移送に強く、ドライ運転しても焼け付きが発生する心配がほとんどないため呼び水の手間の削減や、不意にドライ運転になった際の故障抑制といった効果が期待できます。

高粘度液を扱う際のドライ運転対策でお悩みの方は、ぜひ脱泡機能付き二軸スクリューポンプVQ型の導入を検討してみてください。

ご紹介した製品Recommendation

脱泡機能付き二軸スクリューポンプVQ型

完全ドライ状態からポンプの運転開始が可能